最近,關于Ai大模型上車的消息火了。

先是一汽宣布與阿里云聯合打造的通義千問大模型應用GPT-BI落地;然后是吉利宣布百度文心大模型上車銀河L6;小鵬汽車宣布Ai天璣系統向所有用戶推送,官方說法是國內首個端到端大模型系統正式亮相。

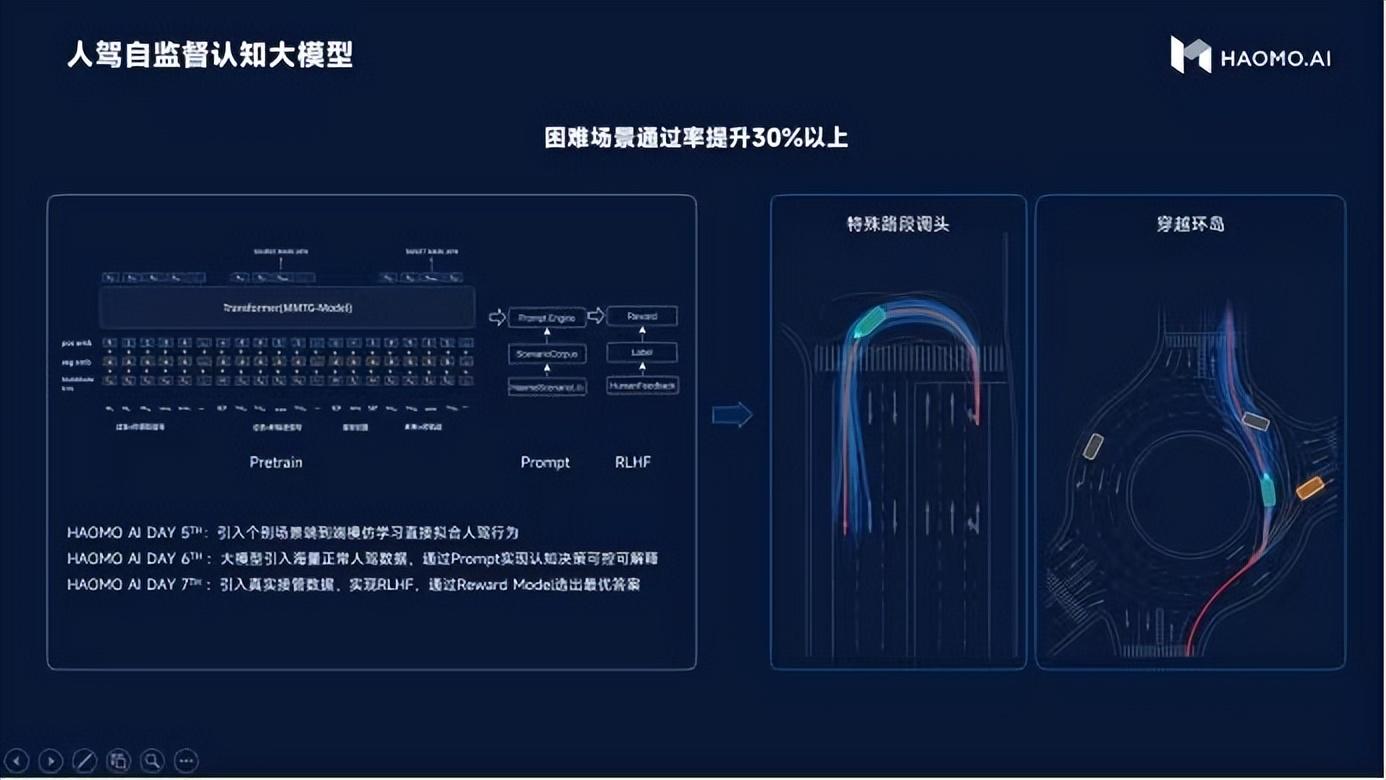

日產也宣布將與百度在Ai智能汽車領域開始戰略合作;毫末智行CEO顧維灝也親自背書,表示Ai大模型是實現自動駕駛的唯一路徑。

似乎就是一夜之間,Ai大模型上車成為當前智能汽車最熱的話題。Ai大模型真能改變汽車行業嗎?讓功夫汽車帶大家一起看一下。

(1)與汽車是天作之合?

在討論Ai大模型對于汽車的影響力之前,我們首先要搞清楚,到底什么是Ai大模型。說白了就是一個可以學習的Ai,通過大規模數據的“喂養”,形成自己的思維、分析能力。

比如著名的AlphaGo,作為第一個戰勝圍棋世界冠軍的Ai機器人,它的特點就是可以“深度學習”。在被喂入了大量的經典棋譜并且自己和自己對弈很久后,AlphaGo會按兩個方向進行自己的動作,一是落子選擇,即觀察棋盤布局找到最佳的下一步,二是做棋局評估,就是評估整個棋局現狀不同走法的勝率。

很快,圍棋這個曾經的機器人盲點被攻克了,之前普遍認為圍棋的算法太多變,除非機器人算力進步到一定的地步,否則無法完成所有走法的窮舉。但事實證明,Ai機器人并不需要那么強的算力,它只需要學習各種棋局,就能比人類棋手更強大。

如今的Ai大模型,其實已經進入到了各行各業。比如手機、電腦、地圖、支付、購物等領域,也早就出現了Ai大模型的身影。但不得不說,Ai大模型與汽車的結合才會是天作之合。

首先是空間夠大,目前國內新能源汽車的滲透率已經突破50%,而智能化車型又成為新的焦點。根據瑞銀UBS研究團隊的報告,2026年全球智駕車輛的銷量會達到近9000萬輛,這意味著龐大的市場已經等在前方。

在民用消費品中,汽車的價格又是最高的,遠遠高于手機、電腦,因此Ai大模型所需要的溢價能力,也只有汽車市場能夠提供。同時Ai大模型的應用場景也無比的廣,先不說對于智能語音的加持,可以深度理解用戶的指令了。光說代替人類司機,取代現有營運司機們的功能,這就是萬億級市場的存在。

因此各大車企爭相布局Ai大模型上車,確實是非常正常的事,這個賽道的發展空間太廣了。

(2)第四代智能,開辟新天地?

現如今的智能汽車已經發展到了第三代,從最早的車機上車,到蘋果、百度的第三方系統一統天下,再到高通8155引發的車機革命,整個體驗已經發生了翻天覆地的變化。

而Ai大模型的進入,則會讓智能汽車進入第四代。

隨著移動互聯網行業的發展,在2014年左右,各大車企就開始為車機系統接入多媒體。但在這個行業的發展初期,整體體驗確實不算好。不僅用戶界面凌亂,卡頓更是司空見慣。

原因倒也不復雜,當時的移動互聯網硬件發展太快,隔一兩年配置已經是千差萬別。按照汽車的開發周期,等到開發完成,硬件早就落伍了。而以主機廠為主導的系統開發,也確實不具備互聯網屬性。

后來蘋果和百度入局,開始做第三方的“外掛”系統。雖然功能較為簡單,但起碼卡頓方面好了很多,一度Carpaly這樣的功能成為消費者眼中的香餑餑。

再后來就是新勢力們進來了,在以高通8155為代表的新一代芯片加持下,系統的流暢度大大改善,又不受第三方軟件適配度的限制,重新奪回了領先優勢。

而Ai大模型的加入,則會提供更多的可能。智能語音不再是簡單的指令聽取,而是變成真正的語義理解。比如說一句我有點冷,系統就會根據當天的溫度情況,車內車外的問題,自動調節空間的設置。說一句出發回家,系統自動規劃出最合理的路線,還會根據用戶情況推薦合適的輔助駕駛模式。

至于其他的互動,Ai大模型的功能就更強了,可以回答小朋友的“十萬個為什么”,也可以變身為工作小助手,整理用戶傳入的會議音頻,甚至可以自動作圖、做PPT。

在智駕方面,系統可以在各種規劃場景情況下做出最優的決策,大幅提升智駕系統的場景通過率。總之就是,各種為駕駛人減負,讓駕駛變得更加輕松有趣。

(3)別樂觀,想想元宇宙

理論上,Ai大模型的引入,會引發智能汽車的新一輪革命。但問題是,這樣的革命究竟會不會到來,還真不好說。

舉個最簡單的例子,前面我們說了,有不少車企找到了阿里和百度合作。這樣做很合理,因為這兩家確實是Ai智能方面比較領先的企業,相比互聯網行業經驗不足的車企,它們理論上確實能做得更好。

但實際情況可能比這復雜得多,之前的車機系統,百度和阿里也布局很早,但最終卻被理想、小鵬這樣的后起之秀吊打,就是因為互聯網企業對于真正接地氣的開發并不那么上心。它們不知道消費者究竟需要什么,或者說也不那么想去做。

連個普通車機都做不好,指望Ai大模型這樣更高深適配做到更好,顯然是一件很難的事。

那如果車企自己做呢?余承東之前也做出過評價,他表示Ai大模型比拼的是算力和能力,這既包括軟硬件能力,也需要大量的AI人才,這注定是只有少數廠家能做的事。

因此別看現如今各大車企非常熱鬧,但最終能落地多少,還真不好說。不信大家想想之前的元宇宙吧,那陣子也是大批車企號稱要接入,現在還有多少人提到這個詞嗎?

(4)功夫拍案

雖然很多車企宣稱自己接入了Ai大模型,但究竟做到了什么水平,其實還是未知數。理論上系統有了自學習能力,不僅功能上大幅提升,OTA能力也是大大增加,但最終呈現的效果如何,還是要看實際體驗。

從目前的情況來看,有能力布局這一塊的企業還是少數。一些所謂的科技公司,其實早已是智能汽車行業的“慣犯”,恐怕炒噱頭拉升股價的意義,還大于做產品本身。

大家還是拭目以待吧,等的時間長了,看得也會更清晰。